A través de talleres, cursos y visitas de museos que reunían colecciones de cuadros etiquetados como “impresionistas”, me asombró profundamente el júbilo que va causando entre muchos el presente movimiento de arduo nacimiento y exaltada posteridad encabezado a regañadientes por Claude Monet.

En cada uno de mis encuentros con la pintura de Monet resultó difícil por no decir imposible toparme con personas ajenas al entusiasmo ejercido por su variada, evolutiva, juguetona y osada obra. De esas aclamaciones unánimes surgió la pregunta ¿habrá en nosotros inclinaciones naturales, sensibilidades prefabricadas, armadas antes de que se nos empiece a asaltar nuestras mentes con construcciones mentales y aprendizajes sociales?

Amar a un Picasso, un Greco, un Fragonard no proviene del mismo tipo de tiranía como la que nos viene ocupando. A ellos corresponden pasiones de otra estirpe, bardas de colmillos de defensores y atacantes, Monet parece no caber en esta clasificación, pareciese que se le haya atribuido un refugio más equilibrado, amparado de esas fosas interminables de opiniones tan opuestas y enardecidas. Los gustos de uno varían con gran libertad y soltura al referirnos a las obras de un Picasso o un Greco, mas cuando se quiere crear polémica sobre Monet y su legado, un adorado silencio aún impregnado de reverencia se eleva entre las asambleas, recae entero y reforzado del callar de las voces rebeldes ¿tan encaprichados andaremos?

Es cosa de verse con qué manera uno como visitante solitario o en buena compañía va apresurando, con ansías sin igual, el paso en cuanto se encuentra a razonables metros del porqué de su visita al museo, repentinamente se establece entre el visitante y su tierra prometida de cuadros, un espacio de batalla, angustias alegres, incandescentes brasas que el juramento del cercano regocijo y deleite artístico-espiritual vuelve insignificante, risible obstáculo entre el guerrero y su tesoro. Es cosa de verse la mirada alivianada, consolada y consentida mirada al descubrir el sagrado lugar de tanto almacenamiento inestimable. Recuerdo con claridad la casa del pintor en la pintoresca y lírica localidad de Giverny, el Museo de l’Orangerie en los jardines de las Tuilleries o bien el Museo d’Orsay, en cada uno de los mencionados lugares, he observado con cuan afán vamos todos, de acá o de allá, unidos por un latido fuerte, más solemne que en un día de ponencia universitaria, tales comienzos de sinfonía. Somos, al pasar estos simbólicos umbrales museales, centenares de naufragios emocionales. Es cosa de verse el movimiento general del cuerpo en uno, la tensión anidada en la mano, el párpado dulcemente empapado, el labio vestido de coqueto… ¿Ante que se maravillará uno frente a un lienzo de Monet? ¿su nombre? Como el de Wilde, Hemingway, Callas, se siente cierta armonía o placer gustativo en mover los labios y soltar el apellido. El privilegio de la sonoridad es el indomable insurgente, no tiene ley, no tiene probabilidad, cae sobre uno, lo hace confidente e íntimo sin que todavía se diesen a conocer tales actos que ameritan reconocimiento. Monet al igual que Wilde, va de boca en boca sin menguar, es apellido de galán, de galán fuera de cualquier riesgo de envejecimiento. La sonoridad no se basta sola como motivo de aclamación, el contenido mismo del cuadro monetiano es fuente inasequible de tentativas de indicios, tentativas de indicios solamente.

Un cuadro de Monet no es jamás anecdótico, si bien el tema parece encaminarnos hacia la idea contraria, no nos dejemos engañar. La sencillez de los temas en Monet no es suficiente argumento para tachar la obra de gran cotorreo o fotografía de costumbres burguesas. No hay voluntad de sumergir la imaginación creativa en complejos relatos históricos, el pintor prefiere escapar de temas que arriesgarían la fuerza del sentir por parte del espectador. A la sempiterna escena de enfrentamiento entre gladiadores o gallos griegos, Monet suelta su caballete ante un roble del bosque de Fontainebleau, lo va retratando con toda la seriedad debida al retrato de un rostro, vuelve a desmayar la jerarquía entre géneros que otros pintores habían mitigado ya cual Corot, Boudin o pintores de la escuela de Barbizon. Introduce el pintor en el espacio del cuadro un valor novedoso, todavía más fulgor que luminosidad establecida en 1873: el sentir, mejor dicho, el dar a sentir. Abre horizontes de significado, vuelve el árbol cotidianamente visto en calles, parques, llanos y valles de cualquier país de clima templado, un sencillo himno de aire, verdor, orquesta natural de tocar, oír y ver, introduce la certeza de las tardes primaverales o veraniegas, se vuelve invocador de temporadas, fabricante de recuerdos no vividos. En Monet, el árbol recobra su orgullo, se separa de la percepción carcomida de nuestros ojos asaltados por espectaculares y demás imágenes falseadas. Restaura el significado del ser-árbol, más allá del Verbo y la angosta definición literal, se vuelve a colocar alas al objeto representado, se le otorga nuevamente la majestuosa raigambre que al igual que el albatros de Baudelaire es incapaz de magia en la tierra, mas alado, se ve restituido su grandeza, la elocuencia inherente a su condición.

No hay voluntad romántica en la obra del pintor, se poetiza claramente mas no se altera. El deseo es precisamente el opuesto, entregar el regreso al significado profundo, reencontrar el manantial previo a cualquier desviación de sentido. El roble va asemejándose al espectador, cobra carne y hueso, su tronco toma prestado el busto masculino, se torna sensible el objeto, se torna cuerpo discursivo de mil voces verdes.

Entre la totalidad de su obra Monet revive amapolas, vientos levantando vestidos, malas hierbas y quebrantadas fronteras tradicionalmente intercaladas entre el cuadro y el mundo. El artista va rompiendo el límite comúnmente admitido de la imagen, la vuelve ilegible, desbordante, invasora. El artífice requiere a su espectador, y junto a él, ambos con pincel en mano levantan recobradas certezas, arrinconadas verdades. En lugar de sujetar nuestro comportamiento museal a sumas inacabables de tratados sobre la manera de cómo mirar un cuadro ¿ por qué no sencillamente contemplar y cerrar los ojos un par de instantes? En esa breve y sabrosa ausencia, no habrá que convocar a nuestras mentes características físicas de elementos de la composición sino las sensaciones ocasionadas por ésas mismas, tomar sendas hacia un “ir virgen”, desposeído de cuanto conocimiento hemos almacenado en años, tomar veredas hacia “un comienzo de ojos”.

El culto y el ignorante, el instruido y el desafortunado van dando pasos iguales en la obra de Monet. Erradicado el elitismo, sus pinturas son confidentes, en ellas se mete cualquiera que haya previamente ratificado un armisticio consigo mismo y los dogmas de la Pintura, adorados ídolos de las carreras de Historia del Arte.

Con sus catedrales, álamos y orillas del Sena entre otros motivos constantes, el artista quiso contrarrestar la simple estilización del mundo y obsequiar temerarias maneras de considerar un mismo objeto, dar a leer entre líneas. El ejemplo de las Catedrales de Rouen aclarará tal y como se espera este punto. Es de fomentar nuestro interés recordar que las Catedrales de Rouen (1892 – 1894) inauguraron el primer motivo urbano abiertamente enlazado con el elemento “luz” del copioso período pictórico de las “Series” ¿habría que considerar con detenimiento el porqué de una catedral como objeto presa-receptáculo de una voluntad comparable en cuanto a índoles revolucionarios a los magistrales actos de un Edouard Manet? Pareciese que el pintor haya fundamentado el acto originario en el tenaz anhelo de aparejadores de catedrales del Medioevo. El nacimiento del estilo gótico a través del ensanche de la abadía de Saint-Denis (1144) en el norte del París viene a ser interpretado como la vigorosa obstinación de autoridades eclesiásticas de insertar el elemento luminoso dentro de ámbitos religiosos con inequívoca vocación de restringir el espacio entre el mundo celeste y el terrenal. De ese apremiante “deseo de luz”, símbolo fundamental en tiempos de fragilidades y demás endebleces, surgieron en menos de dos siglos más de veinte catedrales en el extremadamente limitado y codiciado reino de Francia. ¿Pecaríamos de imprudente y excesiva exégesis de imaginar un lazo seguramente inconsciente entre las frenéticas construcciones de catedrales y un pintor deseoso de dar continuidad a su obra a través de un edificio, clave de toda una revolución arquitectónica e histórica?

De la magistral construcción de Rouen, el artista distingue y aparta el valor central: el componente luminoso, corazón y zócalo inverso de la imperecedera empresa gótica. ¿Qué mejor pretexto al tratamiento y descomposición del elemento luminoso que el marco solemne de una catedral? ¿Qué mejor filiación que aquélla de siglos atrás en que se daba a conocer una imponente simbología, fruto de consideraciones y preocupaciones religiosas?

Monet toma un objeto, lo somete o más bien somete su mirar a diversas masas luminosas de absoluto mandato. Sin tardarse, el objeto-pretexto se disloca, se esparce lentamente por el espacio del lienzo, escapa a la mirada sintetizadora del espectador el cual corre como ante un peligro supremo a recolectar penosamente los pedazos del objeto inicial. Cual salvador amenazado en su propia razón de ser-espectador, el visitante corre a auxiliar el cuadro, cree mantenerlo de pie, legible cuando el mismo cuadro ya no es sino un todo torturado, sin lógica, un todo en trozos plurales de extraviada trama narrativa. Mas, atrás del esfumado cuadro aparecerá otro objeto, similar, atrás de la catedral, aparecerá otra catedral en todo parecida y misteriosamente, fundamentalmente otra, entrañablemente otra. No hablaremos entonces de “diferencia” sino de “otredad”. Brotará de la “otra catedral” un significado ampliado, suelto, sin riendas ni amordazamiento, enteramente novedoso, enteramente irrepetible, enteramente momentáneo e intocable en la mente del sujeto contemplativo. El objeto “catedral” seguirá siendo “catedral”, mas catedral reinventada, igual y singular, gemela y con alma propia, negación del límite de las cosas, exaltación de un mundo detrás aún más hablador que nuestros lenguajes. Monet es pintor de interiores, parecerá absurdo y contradictorio al dar una hojeada al conjunto de su obra, sin embargo en su modo de abrir el espacio, despereza y recuerda a quien quiera ver sinceramente, el prolífico abismo de significado de cada cosa.

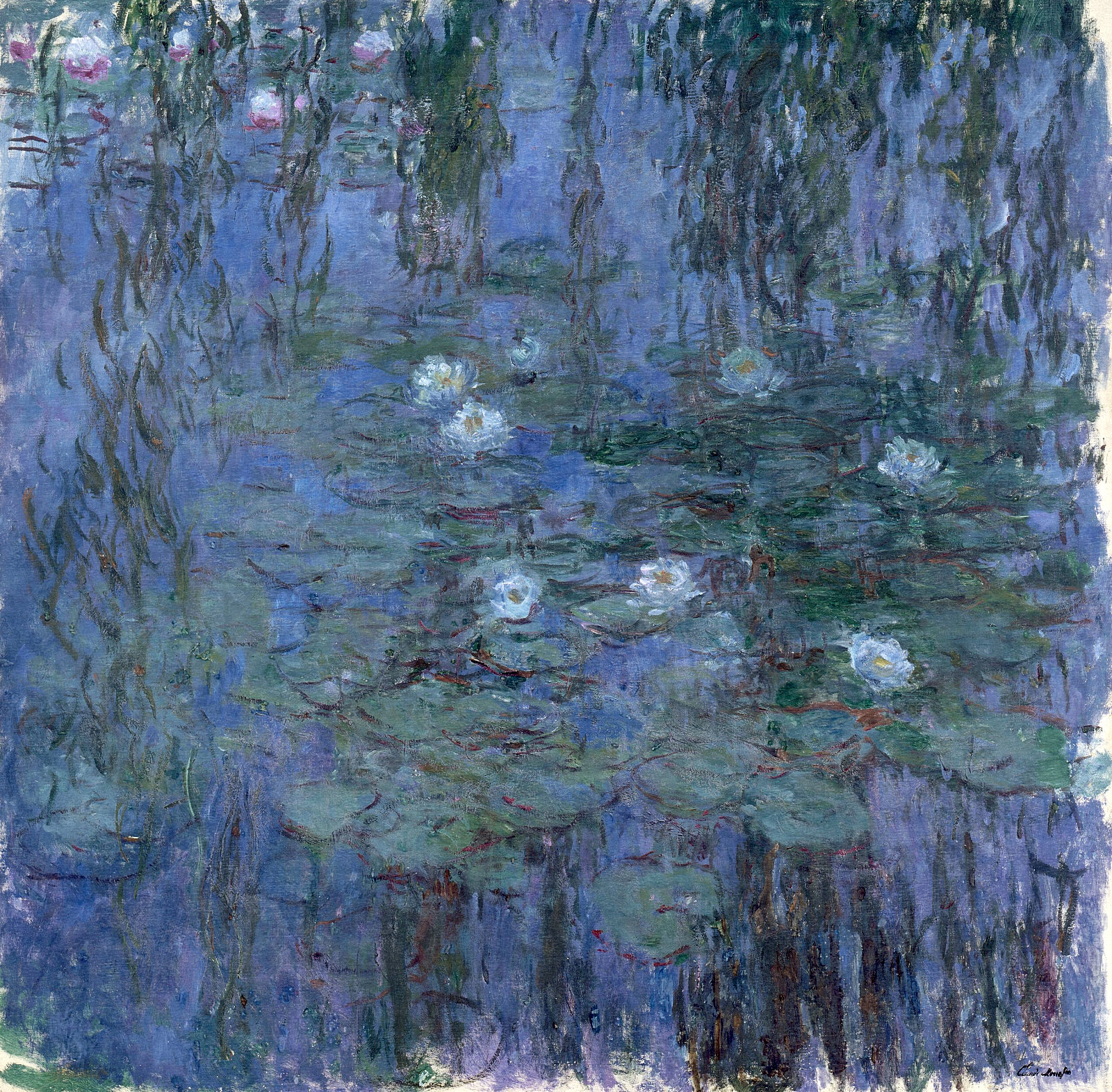

La conclusión de las pinturas de Monet difieren profundamente de la los artesanos y obreros del Medioevo. En los cuadros se observa la proscripción de cualquier sentir religioso, Monet no ha representado la catedral, excedió el objeto, lo sobrepasó, lo desvistió cual modelo de carne y abrió sobre él los movimientos del elemento luminoso. El pintor restauró en sus prerrogativas el componente primordial entronizado tiempo atrás, en un segundo tiempo descristianizó la construcción para volver a consagrarla, como bautizo repetido en base a un deseo pagano y pictórico, la arropó metafísica y artísticamente. Así representada treinta veces, la Catedral de Rouen vuelve a nacer de sus lejanos tiempos medievales, reinventada, reformada, profundizada, variada, en un lugarcito entre Música, Metafísica y Poesía sacra del pintor, lo cual “Los Nymphéas” vendrán a reiterar y reforzar un par de años más tarde.

Monet relata al visitante el complejo ser-estar del objeto, la luz desnuda el objeto, lo va restituyendo a su pluralidad originaria, Monet restablece la dinastía de la mirada por medio de la luz, artesana de significado y narradora de ánimos entre los más ocultos. La pintura de Monet de los años 1890 hasta su deceso es prolongación de lo experimentado en 1873 en sus primeros lienzos. El espectador tiene que reaprender a mirar, renovar su mirada, agudizar su mirar de tal modo que pueda en base a un objeto sencillo y aparentemente banal hacer que surja el torbellino de existencia ineherente al objeto representado, entender que el mundo no sabría limitarse a las bordes de una fotografía. Cada cosa se vuelve digna de su exégesis, cada cosa posee en su seno una infinidad de interpretaciones de las cuales todas son estados de hechos forjados en la materialidad más minuciosa y en las cuales únicamente un ojo preparado o voluntarioso puede atrapar la multiplicidad. Al detenerse ante Monet o sus obras, lo cual es equivalente, uno se estremece, y durante un leve asomo hacia la tela uno ve acudir el sentimiento del instante reinante, el instante movedizo antes del regreso al bullicio perpetuo.

Hits: 12