“Las heridas emocionales son el precio que todos tenemos que pagar para ser independientes.”

Haruki Murakami, De que hablo cuando hablo de correr.

——

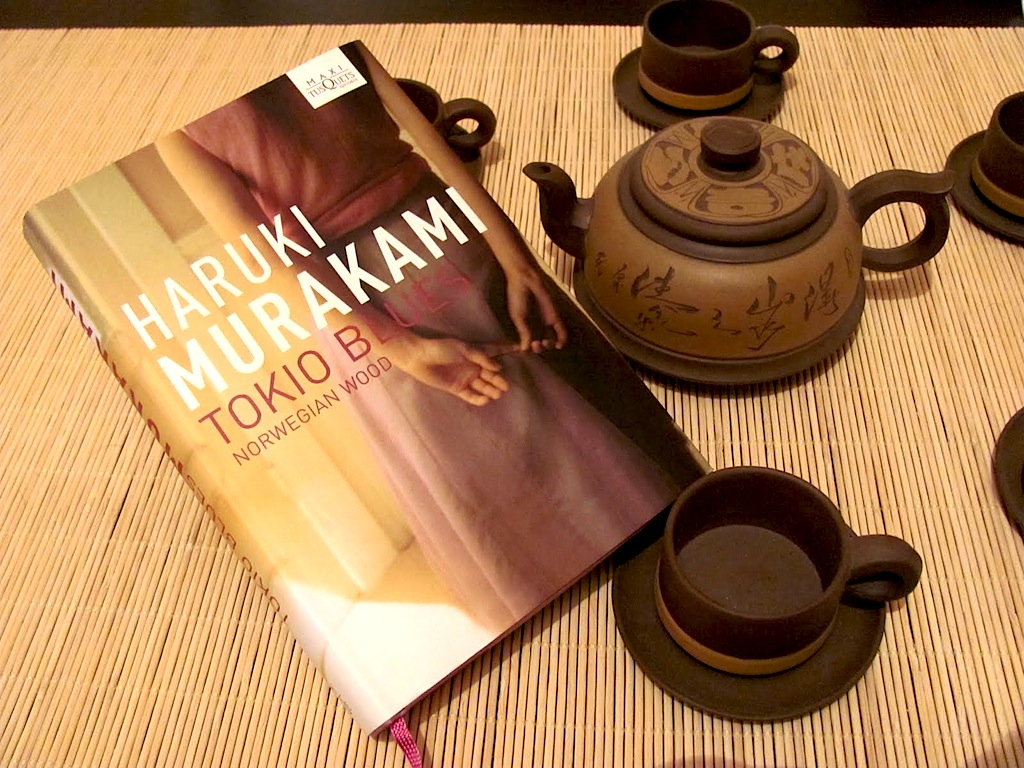

Tokio Blues. El título se presenta orgulloso frente a una cubierta con una mujer de vestido tinto dándole la espalda al espectador.

Norwegian Wood. En minúsculas, como si fuera un estribillo más que envuelve una brisa nostálgica del pasado.

Entonces uno mira a Haruki Murakami. Ese porte modesto de hombre sencillo, de gustos sencillos y de vida sencilla. Un hombre que le gusta correr, escuchar música y adorar a su gato cual pequeño faraón.

Es un hombre tan simple y obtuso que uno no puede distinguir el abstracto de su mente literaria de entre otros que aclaman la primicia. La multitud de formas y colores que toman las ideas de aquel natal de Kyoto rayan en un ridículo perfecto. Y estas salen de su cabeza en forma de humo vivo que se mueve de arriba abajo como haciendo una montaña rusa hasta caer y tatuarse en la punta de sus dedos.

Debe hacerlo con los ojos cerrados. Es más que obvio por qué el universo de Murakami no existe, no es palpable, no se puede oler ni saborear. Es una semilla que es plantada página por página adentro del lector y germina con cada final de temporada.

Y hablaba yo de Tokio Blues porque fue la primera obra para este su servidor. Había escuchado de él algunas veces, pero en ese entonces, en un agonizante 2009, era solo un murmullo en el viento de un escritor mortal. Porque siempre he creído en dos clases de escritores, los que mueren de carne y viven entre globos de diálogo; y los que viven y siguen viviendo esperando no vivir más al día siguiente.

Pero Murakami es otra especie. Es una proyección astral que viaja entre plataformas improvisadas y submarinos amarillos, aún cuando en la mayoría de los casos sus obras representan la soledad y el aislamiento definitivo. Bien por él de todos modos, que vive en un mundo donde el rock de los sesentas y el jazz de marchas fúnebres de Nueva Orleans sigue siendo un himno nacional.

No parece un rock star, eso sí. Tiene la estatura de un japonés y la piel morena de un hombre de mundo. Coincide con la magia y las letras, con el sueño y la verdad, en una dimensión unida con tinta y puño.

¿Quién más no se ha imaginado los campos blancos de esa introducción tan hermosa de Norwegian Wood y no ha creído que ese bosque tan sólo flota en una burbuja ajena al universo? ¿O creerán que una noche con Curtis Fuller, entre el sueño eterno de una bella durmiente y una aventura de café y burdel, es sólo un paseo a la vuelta de la esquina?

Lo más atractivo es eso, saber combinar los géneros tan fácilmente que uno se acostumbra a su palabra. No es un japonés, tampoco un occidental como a veces pareciera con tantas referencias populares que aparecen en sus libros. Como escritor, es un hombre sin nacionalidad que no necesita de visa o pasaporte. Los nombres son lo de menos. Midori bien aquí podría ser Verdona y a nadie le importaría. Porque su literatura es, como la música que profesa dentro de sus notas, una extensión del mundo. Como las mariposas que sobrevuelan por toda Norteamérica.

Tokyo Blues. After Dark. El fin del mundo y un despiadado país de las maravillas. Apenas son pocas, pero estas son las obras que este lector ha tenido la dicha de disfrutar. Con los malos y buenos tiempos, entre el frío de diciembre y el calor de marzo. Pero hay todavía muchas galaxias dentro de aquel espacio-tiempo. 1Q84, Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, Baila, baila, baila, y su más reciente obra: Los años de peregrinación del chico sin color.

Se convirtió en uno de los tres pilares que sostienen mi carrera. Esos ingredientes de sueño e irrealidad que utiliza en la cocción. El convertir una ciudad que tú conoces en uno que solo has visto pocas veces. Como cuando se era un niño y hacías carrera con las gotas de rocío en la ventana del coche. O cuando creabas animales mitológicos en las nubes sobre la cabeza.

Sabe a dulce de limón. Porque es un peso en el corazón pensar en el fin del mundo, en el suicidio entre las ramas, el trabajo en un pueblo abandonado, onírico nada más. Pero nunca se extingue esa llama tibia del ecosistema que Murakami pinta ante ti. Y tarareas Five spots after dark antes de tomar el camión, cantas un estribillo de Yesterday cuando la pasan en la radio y sabes bien que es obra de Murakami. La banda sonora de un empresario desertor.

Entonces imagínense también mi sorpresa cuando yo, fanático del trote y el viento matutino sobre la cara, me encuentro con De que hablo cuando hablo de correr ¡Qué maravilla! ¡Cuánta coincidencia, cuanta devoción, cuanta grata impresión de compartir un hábito con el escritor ermitaño! Ensayo sencillo de grandes palabras. Dan ganas de arrojarse a la motivación y empezar la maratón. Dice que le gusta porque es un deporte que puede hacer en soledad, y aunque muchos puedan tachar esto como de antisocial, Murakami no habla del aislamiento como una desgracia con la que ha de cargar. Es de las pocas personas que muestran esta característica como una ideología optimista, de reflexión y amor propio.

Esto no es más que un homenaje merecido. Un grito de protesta por el que no ha ganado un Nobel y que realmente se merece. Es un conjunto más de bits en la marejada internauta, una combinación de palabras que revolotean entre un millón de historias ajenas. Tal vez él nunca lea estas líneas, pero si algo me ha enseñado el políglota y maestro, es que en un sueño, quizás, este artículo viaje sobre otros fragmentos de tierra y aterrice en un mundo en especial.

Un mundo llamado Haruki Murakami.

A propósito de sus 65 años.

Hits: 4